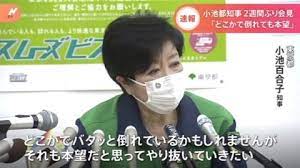

ブラック霞が関 国会対応組 上級国民と呼ばれるまで頑張れ! 過労死ライン6532人で進まぬ働き方改革

過労死ライン6532人の衝撃――「ブラック霞が関」の実態と、待ったなしの働き方改革

配信

経済産業省。午後10時でも大半のフロアが明るい

霞が関の各省庁で、重要な政策を企画・立案する官僚たち。しかし、長時間労働が常態化し、体調を崩す人や退職する若手が後を絶たない。今の国会では法案や条約のミスも起きた。官僚の士気低下は、国民生活にも影響を与える。民間で進む「働き方改革」が、なぜ省庁では進まないのか。現役の官僚から話を聞くとともに、解決策を探った。(取材・文:宮下直之/撮影:山田高央/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

国会会期中は激務

議員会館の打ち合わせ室

午後9時を回るころ、経済産業省のファクスがカタカタと鳴って紙をはき出し始めた。送り主は、とある国会議員。 「明日の委員会の質問内容を伝えるので、議員会館に集まるように」 打ち出された用紙にはそうあるだけで、肝心の質問内容の記載はない。 霞が関の経産省から永田町の議員会館へと駆けつける職員たち。そこでようやく、質問内容が書かれた紙を受け取るが、漠然とした内容であることが多いという。 「先生すみません、もう少し具体的に質問内容を教えて頂けますか。そのぶん議論も深まりますし……」 こう切り出したものの、議員はなかなか内容を明らかにしない。時間だけが過ぎていく。

厚生労働委員会で答弁する田村憲久大臣(写真:つのだよしお/アフロ)

国会の会期中、官僚の重要な仕事は国会対応だ。委員会などの審議では、大臣らが答弁するための答弁案を作成する。大臣といえども、すべての政策を把握しているわけではないからだ。 質問する議員は原則、委員会の2日前の正午までに質問通告することになっている。しかし、形骸化しており、前日の夕方や夜になることが多い。大臣からアドリブの答弁を引き出したいため、手の内を明かさない議員もいる。 30代の経産省職員は「議員に詳細な内容を聞きだそうとして、怒られることもあります」と打ち明ける。 結果、膨大な想定問答を徹夜で作成する。委員会は一日7時間も開かれることがあるため、大臣の答弁案を150以上作ることもある。

取材に応じる厚生労働省の職員(撮影:編集部)

30代の厚生労働省職員も実情を話す。 「法律案の審議のときなどは、夜に答弁案を10人くらいで手分けして作成し、午前3時ごろに帰宅。ソファで仮眠をして、また出勤するパターンです。午前9時開始の委員会に同席する必要がなければ自席で過ごすのですが、『あしたのジョー』のラストシーンのように真っ白になって燃え尽きていたこともあります」

ツイッターからの悲痛な叫び

※写真はイメージ(アフロ)

長時間労働がたびたび報道される霞が関。答弁案の作成以外にも、多様な業務を抱える。審議会の資料作成、議員への法案説明(事前レク)、来年度に向けた政策の立案など。国会議員が内閣に文書で質問をする「質問主意書」の回答作成もある。 質問主意書は、議員が委員会で聞けなかったことなどを文書で質問する制度だ。本数に制限はなく、国政一般について広く聞くことができる。しかし、「総理公邸に幽霊は出るのか」といった首をかしげるような質問があるほか、答弁書は7日以内に作成するという国会法の規定があるため、職員は通常業務をストップして対応にあたる。結果、残業や徹夜が増えていく。

深夜、官僚を待つタクシーの列。国会会期中の官僚のタクシー代は22億円という試算もある

霞が関の官僚のうち1割ぐらいは、体を壊したり休職したりした経験があるという指摘もある。 現役官僚とみられるツイッターからも悲痛な叫びが伝わってくる。 〈繁忙期は3時間睡眠や徹夜が連日続きます。彼此数年は寝不足が続いています〉 〈国会始まって全てタクシー帰り、去年と変わらない。。。。〉

残業が多い厚労省、財務省

図版:吉岡昌諒

今年3月末に明らかになった官僚の残業時間は、衝撃的なものだった。中央省庁で働く国家公務員のうち「過労死ライン」の月80時間を超える超過勤務(残業)をした職員が、昨年12月~今年2月の3カ月間でのべ6532人いることが分かった。そのうち、月100時間超の職員はのべ2999人いた。最も多いのは厚労省で、財務省、国交省と続く。また、12月と1月には、超過勤務が300時間を超えた職員がのべ3人いたことも明らかになった。新型コロナへの対応で業務量が増加しているとはいえ、異常ともいえる。

若手の退職者が急増(昼間の霞が関)

ペーパーレス化、会議のオンライン化も民間ほど進んでいない。省庁の一部の幹部は、紙での答弁案作成を部下に求め、各政党に提出する政策の資料もまだ紙であることが多い。「令和になっても、膨大な紙の中で仕事をしている」と揶揄されることもある。 退職する若手も増加している。内閣人事局によると、2019年度、キャリア官僚(国家公務員総合職)のうち、自己都合を理由に退職した20代が104人いた。13年度は25人だったので4倍以上だ。さらに20代男性にしぼると、7人に1人が数年以内に辞職する意向だという。

青山社中の朝比奈一郎筆頭代表(撮影:宮下直之)

経産省の元官僚で政策シンクタンク「青山社中」の朝比奈一郎筆頭代表(48)は、長時間労働に加えて、モチベーションの低下も退職の要因になっていると指摘する。 「以前は若手や課長補佐クラスが実質的な政策を考え、形にすることも多々ありました。責任は重いですが、やりがいは大きいわけです。しかし、2012年の第2次安倍政権以降は、官邸主導で政策を打ち出すことが増えた。『官邸がこう言っているから、こういう政策をまとめろ』という指示が上から降ってくるので、どうしてもその仕事をこなすだけとなってしまいます。つまり、企画立案タイプの仕事というより、執行タイプの仕事が多くなっている。そうなると、やりがいも薄れてしまわざるを得ません」

参院予算委に出席した総務省の幹部。(左から)谷脇康彦総務審議官、吉田真人総務審議官、秋本芳徳前情報流通行政局長。肩書は当時(2021年3月5日 写真:毎日新聞/アフロ)

省庁で相次ぐ不祥事への対応も、気持ちを萎えさせるという。 「総務省の接待問題が論議を呼びました。こうした不祥事が発覚すると、省内の職員一人ひとりに対し、利害関係者から受けた接待の実態について細かく調べることになります。あいつはしゃべったかどうかなど、疑心暗鬼になって職場の雰囲気は悪くなります。若手がそうした作業の一部をすることもあるでしょう。せっかく、放送行政をよくする法案を作りたいと意気込んでも、幹部の飲み会の実態についてまとめさせられたり、不祥事の尻拭いのようなことをさせられたりする。やりがいを感じられず、自問自答する若手もいるでしょう」

30歳で財務省を辞めて起業

財務省(東京都千代田区)

実際に霞が関を離れた元官僚は、その決断のときにどう考えていたのだろうか。 山内絢人さん(33)は東大法学部を卒業し、2011年に財務省に入省した。国際局や主計局といったエリート街道を進むも、2018年に30歳で退官した。 「社会をよくしたいと思って入省しましたが、霞が関の中で政策や制度をつくるだけでそれが実現できるのか、疑問をもつようになりました。急速に進む高齢化や過疎化などは、問題の根が深く、霞が関で予算をつけるだけでは解決できない。そこにとどまるよりも、個人で現場に飛び込み、自ら事業を行うことでこそ社会を変えられると考えました」

千葉県いすみ市のオフィスで働く山内絢人さん。空き家を借りて利用している(撮影:宮下直之)

山内さんは退官後、ベンチャー企業「Glocal Innovation Holdings」を立ち上げた。企業向けコンサルティングや地域振興を手がけている。千葉県いすみ市では、国の新制度を活用しながら、地域の公共交通を補うためのタクシー事業をスタートさせた。 「官僚のときにイギリス留学したことがあり、世界中から集まった仲間から『お前は個人として何ができるのか』とよく言われました。今は財務省のときにできなかった、現場の問題を解決するという仕事に正面から取り組めています。わずかながらも、事業家として自らのアイデアで社会を前に進めているという実感があります」

大学生の”霞が関離れ”

※写真はイメージです(アフロ)

それぞれの政策分野に関する豊富な知識を持ち、国を前進させるには不可欠な存在の官僚。働くモチベーションの低下や優秀な人材の流出は、ひいては国民生活の低下にもつながりかねない。退職者に代わる新たな人材の加入が望まれるが、2020年度の国家公務員採用試験(総合職)の申込者数は2万人弱で、ピークの1996年度(4万5254人)から半分以下に減った。大学生の“霞が関離れ”が進んでいるように見える。

厚労省や環境省の働き方改革

働き方改革について議論する環境省若手職員、幹部、小泉進次郎大臣(2020年8月 環境省提供)

こうした事態を重く見た省庁は、職場環境の改善に少しずつ取り組んでいる。 厚労省は昨年秋、職場改革をテーマにした職員アンケートを実施。重点的に取り組むべき22項目を選んだ。その中には「テレワークの推進・環境整備」「ペーパーレス化の徹底」「議事録作成支援(自動文字起こし)システムの導入」などが並ぶ。事務次官をトップとした「改革実行チーム」を定期的に開催し、改革の歩みを止めないようにしている。 環境省では、テレワークやWeb会議の活用に加え、ワーケーションの推進や若手のやりがい向上のための「霞が関版20%ルール」の導入などの働き方改革の戦略を、昨年8月にまとめた。

残業代がしっかり払われるように

(写真:アフロ)

最も大きな変化は、正規の残業代の支払いだろう。これまで霞が関ではサービス残業が横行していた。「実際にもらえる残業代は3割程度」という声も現役官僚から聞かれた。 じつは国家公務員の給与は国の予算で上限が決められており、実労働時間にあわせてすべて残業代を支払うだけの予算がない。そのため、各課の庶務担当によって少なく見積もられていた。本人もどのくらいの残業代がもらえるか、給料日当日まで分からないという。 今年1月、河野太郎・国家公務員制度担当相が「残業手当を全額支払う」と表明し、2月からは残業時間に見合った残業代がおおよそ支払われるようになった。20代のある職員は「きつい仕事をしていてもタダ働きということがあった。しっかり残業代がつくのは嬉しい」と話す。

だが、長時間労働の実態を正確に反映した残業代の支払いは、新たな財政負担につながる恐れもある。職員からは「残業そのものを減らしたい」「今のままでは体を壊してしまう」との声も聞かれる。長年の課題である長時間労働をなくすには、どうすればよいのか。

霞が関を変えるには

国会議員側の協力も求められている

政府の「働き方改革実現会議」の委員も務めた相模女子大学大学院の白河桃子特任教授は、「国会議員の協力」と「省庁が抱える仕事の見直し」を挙げる。 「官僚の残業時間が増える大きな要因は、国会議員の質問通告の遅さとアナログさだと思います。委員会日程は不透明なところもありますが、日ごろから長時間労働に問題意識をもっていれば、早めに質問通告できるはずです。現にワーク・ライフバランス社のアンケートでは、同じ党でも通告が早い人と遅い人がいました。コロナ禍でも対面のやりとりを希望する事務所は少なくないし、大量の印刷業務も官僚の負担となっています。長時間労働の解消には、与野党一丸となった協力が不可欠です」

相模女子大学大学院の白河桃子特任教授(提供写真)

「一方、省庁側も多くの仕事を抱えてパンク状態でも、削減できないところがあります。『全部が大事な仕事です』とよく言われるのですが、新しい仕事がどんどん増えている以上、撤廃や統合、民間への委託が必要です。『これは来年度からやめましょう』『事業を統合させましょう』という決断が求められていると思います。危機管理の観点からも、職員が毎日130%の状態で仕事をするより、少し余力を残しておくことが重要なのはコロナで明らかですよね」

明治大学公共政策大学院の田中秀明教授(提供写真)

元財務官僚で中央省庁の改革にも携わった明治大学公共政策大学院の田中秀明教授(60)は、職員のモチベーションを上げるための提案をする。 「第2次安倍政権以降、官邸主導の政策が増え、各省庁の幹部の人事を決める内閣人事局も設置されました。社会が変動するなかで、官邸主導の迅速な意思決定は不可欠ですが、政策を最終決定する前に、効果があるのか分析や検証をすることが必要です。独断で進めれば失敗のリスクが高まるからです。官僚は各分野の専門性をさらに高めて、政府や政治家に必要なデータを提供するパートナーのような関係になることを求めたい」 「人事の任命プロセスを透明化することも必要です。内閣人事局が一方的に決めるのではなく、人事院のような中立的な機関がポストごとに複数の官僚の候補者を挙げ、内閣はその中から選ぶ。併せて公募を導入したりすれば、霞が関全体が活性化する可能性もあります」

働き方改革は待ったなし

省庁内で多くの仕事に忙殺され、士気も低いままでは、新しい政策もなかなか浮かばない。官僚は外部の人とも積極的に交流し、さまざまな情報を吸収し、国民生活を向上させる政策を立案することも求められている。新型コロナや自然災害などの危機に直面する日本で、霞が関の働き方改革は待ったなしといえる。

— 宮下直之(みやした・なおゆき) 1979年、静岡県生まれ。ライター。

【Yahoo!ニュース オリジナル 特集記事】

参照元/続きはこちら→ヤフーニュース

URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/92e86ce4a238cd9792f4bc2a2d67b59f82f5ec5b

年始や年度末に忙しいのは分かるのですが、常態化すると辛いですよね。頭もボーとするし、体も壊すし。非効率な仕事はどんどん改善してほしい

とにかく体を壊しても誰も助けてくれない。今更の話だけど自分の体が第一。

もう行政の仕事根本的に見直したほうがいいよ、もの一つ買うにも手間かかりすぎでしょ、議会対応とかも非効率すぎ、オンラインも全然だし、戦後作られた制度で現代に対応するのが無理だよ

そしてその自分達より学力のない国会議員にあごで使われて悔しいだろう。

働き方改革は完了が率先してやるべきで、役に立たない国会議員の数は減らすべきだ!

国立病院勤務医だったころ、夜中に呼び出しされて緊急手術しても、「36協定」で月30時間までしか超勤できないことになっている、とのことで超勤簿は30時間に書き直され、いつも超勤は定額でした。それでも働いているうちに部長になったので、教授に「こんなふざけた病院に人材おくらなくていいです。」と言って医師引き上げさせました。教師も官僚も、「優秀な人材」欲しければそれにあった待遇をすべきです。やりがい搾取みたいなブラック職場に、もう若い人は来ません。

未だにパソコンもスマホも使わない「老害議員」がIT化を言う。

自分が判らないから判り易い資料を要求する。

後、物事反対しか言わない議員や政党も資料を無駄に要求する。

働き方改革は先ず日本の議員定数減と口先議員のレイオフである。

頭が下がる。国家公務員の給与や退職金が一判企業平均よりも上だという記事や、それを批難するコメントを良く見るが、大部分の官僚は激務の割に薄給だよね。少なくとも国会議員よりは国に貢献してるって。

多くの残業が恒常的な業務ではなく、突発的な国会案件や、議員案件だろう。残業代を国民の税金からだすのではなく、質問をした議員の俸給からその分の人件費を差し引くようにして欲しい。そうすればパフォーマンスのための不毛な国会質問がなくなり、少しは改善される。

そもそも大臣への質問なんだから大臣が答えれば良いじゃん。若手の官僚が考えた答えで本当にいいの?そろそろ目的を見失なった意味不明な仕事はやめたら?やめる勇気がないだけじゃん。前例に従う事しかできないなら、それはもう、仕事じゃないと思いますよ

せめてアジェンダ作ってゴールを見すえて議論するようにしてはいいのにな。

そしたらそれに集中して周りも建設的な意見が出ると思うんやけど。

まあ、今の議員は税金食い物にするしか頭にないから無理やろうけどな。

返信5

国会議員が官僚に頼り過ぎということだろう。自分で調べたり秘書に調べてもらえば良いが、官僚の方が頼りがいがあるということで頼んでしまう。後、国会議員の官僚に対する態度も悪いのだろう。逆らえないことを良いことに態度が大きいので、イヤになってしまうというのがあるのだろう。本当は、その辺りをマスコミは見ているはずなので、記事にして発信するとかすれば良いと思う。国民全体で考えるべき問題。

知り合いにいるけど、もう入ったときから終電で帰るのが当たり前の生活らしいですよ。日付が変わる前に帰ってきたことなんてないって。(もちろん浮気や飲み歩いているとかではない)。とにかく人が足りないし、補充もされないし、仕事は増える一方。公務員だから安定はしてるけど、労働環境はブラックでしかないです。しかも若手は給料も安いし、その生活を20年30年続けてやっとそこそこもらえるようになる感じ。

キャリアで採用された国家公務員とはいえ、採用されている以上は一人の労働者だからキツくなったら退職してもおかしくはない。

そのツケは国民生活にのしかかってくるが。

官僚の皆さんがしんどいのは、国会議員の質が落ちてまともな議論にならない点が大きいように思う。政策論議が成立せず、国会対策のためにアホ議員が棒読みできる答案づくりに追われ、その上忖度による文書改竄まで要求されては、心身共に病む人が出るのは当然だと思う。

そして仕事が仕事じゃなく、人生そのものの様な錯覚に陥ってくる。

そして、家が単なる宿泊所みたいな感覚になる。

これはウツ病の発症間際の危険な状況と言う医師もいる。

とにかく、前例踏襲の無駄な作業や、会議のための会議、その為の資料作成なども多いと思う。

そういう作業を減らしていかないと、若い有望な人は外資系やIT系の仕事に流れてしまうのは無理からぬ事だと思う。

厚労省の残業代は、厚労省の大臣の給与から差引きましょう。

そうすると、給与を減らされたくない大臣が残業を認めないだろうから、厚労省の電源管理(電灯やPCに給電)と連動させて、厚労省が消灯した時間までを残業時間とすれば良い。

そして、機密漏洩のリスクがあるから、持ち帰り残業は全て禁止へ~

それじゃ、国会でまともな答弁ができなくて困るって?!

→国会でまともな答弁している大臣や政治家なんか、もともと居ません!!

それに今の日本のトップには自分に逆らう奴は切り捨てると公言してるような、中国共産党の国家主席並みに権威主義的な人が立っている。

そのようなリスクだらけの場所にあえて進む人はいなくて当然。一度きちんとぶっ壊れないと、官僚や政治家は自分たちが間違っていたと自覚できないでしょうね。

昔は官僚に限らず、教師だってらトラック運転手だって商社マンだって、激務の中にも夢があったから頑張れた。今はやってもやっても収入増えないし地位も上がらない。がんばって稼ぎだした富がわけのわからないところに流れて行ってる。

政治家、まともな人もいるけど同署もないのも一定数要るみたいだな。まともな話し合いができず、「目下の者」に喚き散らすみたいなの、いるらしい。

瀧本哲史さんだったか、若手の官僚に「あれは人間じゃなくてサル」そう思っていると楽になるよ、ってアドバイスしたんじゃなかったっけ。

厭世主義、自国第一主義な国民が増える昨今、高い志を持って入庁した有能な若人を生かす道を、ありがちな官僚たたき、レッテル貼りとかそういうのは無しで考えていかないと、滅ぶんじゃないか?日本。

官僚が実務のトップでかじ取りできなくなったら、実質的に社会の権力を握るのは巨大資本。もの考える能力のない政治家がこれ以上増えたら、国民を担保に、そっちとすり寄っていくってのは妄想が過ぎるカネ?

想定問作っても、各部調整しても、形になる仕事が少ない。成果がイコール給与に反映されるわけでもない。

給与やボーナスが人事院から発表されたら、すぐ叩かれる、適材適所の転職しても天下りと揶揄される。

何もいいことない。

でも、官僚の方々の仕事あっての日本がありますから、感謝しているし、今頑張ってくれている若い人や目指してくれている人を大切にしてほしいと願う。

河野防衛大臣時代、「国会質問を稼業時間後に送られてきても市ヶ谷は対応しない」と明言した逸話があります。実際に行動が改められたか否かは把握していませんが、そのぐらいの対応でよいと思います。そもそも議員らが自分たちで答弁する能力が全くないのが問題であり、しかも電子メールすらロクに使えない人間がいるので未だに紙でやりとりを強いられているという話もあります。

いい加減、できない人に合わせるシステムを変えないと国全体が遅れていくばかりです。

それを使う政治家側でしょうね、癌は・・・

政治家は我々が選べるんだから、ちゃんとそこを改善してくれそうな人選ばなきゃいけないよね。

この国の未来のために。

名もなき県立高校から現役合格で、東大法学部卒。やがて地元の県知事候補にも十分なりうる人材と思ってました。

何があったのかは、このコロナもあり、会ってあ話を聞くこともできていませんが、霞ヶ関がおかしくなってることだけは感じています。

まともな人が退き、そうでない連中が幅を利かせるコミュニティはやがて衰退の一途と思います。

落とし穴がそこら中にあって、一人は地雷を踏み、一人は強力な磁場によって進路が曲げられて別の島についてしまった。

官僚は個だけではなく、上に誰が乗っているかに左右されてしまって人生が変わってしまう。

叩き上げ(上級ではない方)でも佐藤優みたいな不幸転じて福となすみたいな生き方も有るね。

”官僚たちの夏”みたいな時代はもう来ない。日本はそんな上級国ではないからね。

マンパワーが全く足りてない

非正規公務員が増えて、ヤル気も減っている

だから特別定額給付金もワクチン摂取も進まない

どこでもそうだが、非正規に残業はさせられない

正規に残業が割り当てられる

人が少なくて、非正規が増えて質も下がるので

残業が増えるのは当たり前だと思う

それで残業代が満額支払われないなら敬遠される

若い人が居ないから、さらに辞めたくなる

独身の若い人には魅力が無い職場になってる

これだけポンポン大臣が変わる国も珍しいが、それでも空白期間を空けずに我々がいつも通りの日常が送れるのは、彼らがギリギリのところを文字通りマンパワーで支えているから。日本の背骨を支えているのは彼らだということを、もっともっと広く知れ渡ってほしい。一番日本の事を考えているのは、官僚なのでは。

そのためには、野党は数週間前に質問の概要を与党に伝えて、議員や秘書が官僚に聞き取り、議員自身が答弁書を考えるべきだと思います。昔の国会のような茶番な議論になる恐れもありますが、インターネットが普及した今、雑な答弁をする議員はリアルタイムで批判され、その情報は世界中に配信されます。国会運営の仕組みそのものを再考してもよいのではないでしょうか?

民間企業でも、給与水準を下げたり、福利厚生を削ったり、終身雇用にも手を付けようとしたり・・・それでいて成果主義を掲げつつ、出したところで大した待遇アップは無し。そりゃ余程いい会社でもなきゃ、実力者ほど見切りつけて転職しちゃいますよ。

官僚も人間、業務の重要性やハードさに見合う評価や待遇があればこそ、存分に働いてくれるでしょう。それが崩れて、個人の使命感頼りになってしまっては無理というものです。ましてや、くだらない業務に振り回されてばかりともなればなおさらでしょう。

それに管理職のポストは維持されいてもほとんどが兼任で埋められ、上へあがれるかもしれないという希望さえ持てず、若いうちは薄給で、年齢を重ねても上位ポストには就けず薄給のまま。そんな組織にどんな未来を感じろというのか。

「社会ニュース」カテゴリーの関連記事